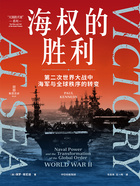

受海军条约限制时代的海军

在20世纪30年代,世界上有6个国家拥有大型舰队,但是在规模上有很大的差异。根据1921—1922年的《华盛顿海军条约》,海军总吨位前两名分别是美国和英国。到了20世纪20年代末,日本海军已经取得了显著的进步,试图缩小这一差距。其他三个国家是法国、意大利和后来的纳粹德国。到了1939年,它们也都拥有了现代化的战争舰队,虽然其总吨位——更重要的是主力舰数量——远远落后于英美两国。粗略地说,“华盛顿体系”使英国皇家海军和美国海军各占世界战列舰(以及大型火炮火力)的30%,日本约占20%,法国和意大利海军各占10%。这在很大程度上是一个“多极海军世界”[2],因此与20世纪初或18世纪的情况没有太大区别。这种全球海洋力量的分布与大英治下的和平时期(Pax Britannica),比如1860年左右,是非常不同的,与1945年之后的情况也大不相同,因为那时又一个海军实力一骑绝尘的国家,也就是美国,将脱颖而出。但是在20世纪30年代,6支实力不等的国家海军仍在跃跃欲试地争夺权力。难怪所有这些国家的海军将领都觉得长期的战略规划和军舰采购极为艰难。

仅从舰队和舰艇的总量来看,1939年英国皇家海军的地位非常突出。如果包括所有的小型战舰,其总吨位约为218.5万吨,高于美国的177.8万吨和日本迅速增长到的166.1万吨,也远远超过意大利和法国各自约85万吨的吨位。[3]

包括日本在内的所有这些大国都是第一次世界大战的交战国,当时仍在努力应付这场战争所造成的巨大冲击,但这些国家作为主权民族国家存在的时间都比这长得多,因此它们的基本战略地位也更为持久。英国和日本都是绝对依赖海外食品和补给的岛屿帝国,都认为海上安全至关重要,并且在1919年之后依然这样认为。正在进行海上扩张的美国也声称有类似的需求,虽然这不怎么可信,但在20世纪30年代,它还没有完全达到它应有的总吨位配额。在这方面,法国、意大利和德国是“混合大国”,它们希望拥有自己应得的海军配额,但迫于地理因素,它们更关心各自的陆战能力和空中战斗力。1919年《凡尔赛和约》签订后,德国全面裁军,这也限制了德国海军的发展。在很大程度上,《华盛顿海军条约》和《伦敦海军条约》中确定的舰队配额反映了这样一种总体格局:两支非常大的、自私的、势均力敌的海军位于顶端;第三支海军正在奋力向上,紧跟其后;还有两支是中型海军;最后是被严重削弱的第六名。刚成立不久的苏俄先是陷入内战,然后又忙于内部重建,对此并不感兴趣,这里就不赘述了。

图表1 1930 —1939年大国战舰总吨位

数据来自Crisher and Souva,Power at Sea: A Naval Dataset, 1865–2011,由阿伦·道森(Arun Dawson)整理,2020年2月13日访问,https://qualitativedatarepository.github.io/dataverse-previewers/previewers/SpreadsheetPreview.html?fileid=2453823&si teUr1l=https://dataverse.harvard.edu&datasetid=66002&datasetversion=1.0。

虽然由五六个你争我夺的大国组成的国际体系预示着1919年后世界历史上又一个竞争激烈的多极时代的到来,但这一次并没有发生肆无忌惮的海军军备竞赛。事实上,还存在着一种新的重大政治因素,限制着各地的海军至上主义者,那就是大规模裁军的要求。在第一次世界大战之前,公众和政治家对军舰充满狂热,但是随着一战带来巨大人员伤亡和财产损失,这种狂热被击得粉碎。取而代之的是一种同样强烈的反感,人们反对一切形式的军国主义、民族主义、银行家和武器制造商的不当影响,尤其是反对军备竞赛。一个被普遍认可的说法是,敌对国家之间在陆地和海上的昂贵军备计划是引发这场战争的主要原因,那么防止未来再次发生战争的最好办法肯定是严格限制国防开支。这样节省下来的钱既可以用来支付急需的社会项目、战争抚恤金等,也可以用来偿还十分令人担忧的国家债务。

但是,对于20世纪20年代的节约主义者来说,仅仅迫使三军将领们同意削减国防开支是不够的,因为狡猾的武器设计师可能会想方设法绕过纯粹的财政上的限制。在考虑海军限制时,仅仅按照1914年之前失败的英德“海军假日”[4]谈判的思路,只是规定比方说各国主力舰之间的某种数量比例也是不够的。军舰成为第一个目标,因为人们认为限制海军比限制陆军和空军更容易,毕竟战列舰体积庞大,很容易看到。因此,已有的各类军舰将在质和量两个方面被无情地削弱。这将是历史上最有针对性的武器削减协议,它的倡导者对此感到非常自豪。

1922年在华盛顿签订的海军协定是与其他关于舰队基地和维持太平洋/远东现状的国际条约一起通过的,其内容可以概述如下。五国海军的将领都强烈地感到被自己狡猾的政治领导人背叛了,这一事实表明,他们做出了巨大的牺牲,而且这种削弱确实是独一无二的,也是普遍的。首先,各国主力舰的总吨位都受到限制:英国和美国的战列舰最多可达52.5万吨,航母最多可达13.5万吨;日本分别为31.5万吨和8.1万吨;法国和意大利分别为17.5万吨和6万吨。然后是质的限制。除了少数明确的例外,任何战列舰的排水量都不应超过3.5万吨,主炮的口径不应超过16英寸,每艘航母的排水量不应超过2.7万吨。虽然到了20世纪30年代,国际条约对重型和轻型巡洋舰、驱逐舰甚至潜艇都有了限制,但并不是所有的小型战舰都立即受到了具体的限制。[5]

从战舰的数量很容易看出这背后的逻辑。如果主力舰的排水量不超过3.5万吨,那么52.5万吨的战列舰总体限制意味着英国和美国各自只能拥有15艘大型战列舰,而日本31.5万吨的总量意味着它只能拥有9艘这样的战舰。因此,为了符合配额的要求,英国皇家海军和美国海军都不得不报废大量老旧的无畏舰和前无畏舰,取消计划中雄心勃勃的建造项目,缩短了某些战列舰的长度,如“纳尔逊”级战列舰,并将其他大型船只改装成航母,如英国的“勇敢号”(Courageous)和美国的“萨拉托加号”。出于同样的原因,13.5万吨航母的上限实际上意味着,英国和美国海军只能有6艘这样的航母,日本只能有4艘,意大利和法国各有3艘。

签署《华盛顿海军条约》的政客们还对各国的战斗舰队施加了另一项令人吃惊的限制:除了让某些舰艇报废或大幅改装外,条约还规定10年内禁止建造任何新的战列舰。后来,在1930年的伦敦海军会议上,这种“冻结”又延长了5年。在大型军舰建造方面,各国不得不接受这长达15年的暂停,这一定会让今天的海军将领们大吃一惊,更不用说那些严重依赖政府订单的军事工业集团了。但是无法否认的是,被称为“死亡贩子”(merchant of death)的军火公司在政治上很不受欢迎,并且人们对于让军队再次卷入战争充满恐惧。毕竟,英国陆军和美国海军陆战队都沦为了规模较小的殖民地警察部队,所以海军相对幸运,而且其中许多海军(日本除外)甚至没有达到条约规定的全部配额。尽管如此,这次“海军假日”的总体结果还是令人震惊的,与1914年之前疯狂的海军竞赛形成了鲜明的对比,下面的关于各国战舰建造的散点图就很好地体现了这一点(见图表2)。

并不是所有这些限制都得到了严格的遵守,虽然违规行为直到很久以后才变得清晰。总的说来,美国、英国和法国海军将新建造的替代舰艇保持在条约限制之内或略高于条约限制,而修正主义国家德国、意大利和日本的舰艇几乎总是远远超过条约规定的吨位限制,日本的重型巡洋舰更是如此。虽然这似乎使它们在一对一的水面战斗中拥有明显的优势,但是在第二次世界大战中,它们对条约的违反给它们带来的好处比想象的要少得多——因为事实证明鱼雷、水雷、潜艇和飞机比水面舰艇的杀伤力要大得多,并且对于这些武器来说,作为其攻击目标的巡洋舰的吨位大小根本无关紧要。[6]

图表2 20世纪20年代和30年代初的战列舰建造“缺口”

摘自Keating, “File: Battleship Building Scatter Graph 1905 Onwards.png”,维基媒体,最后一次修改于2011年12月29日,https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battleship_building_scatter_graph_1905_onwards.png。

1930年的伦敦海军会议解决了一些遗留问题,对英、美、日三国重型巡洋舰的比例进行了微调,将其确定为5∶5∶3,这更加有利于日本。英美之间就轻型巡洋舰的最大尺寸进行了长期争论,巡洋舰配额总量的最终结果对美国有利。此外,条约对驱逐舰和潜艇的单舰艇排水量、火炮口径和总吨位也进行了限制,但是由于法国和意大利反对,也有一些例外。这两个国家都反对潜艇和驱逐舰的总吨位限制,因为它们认为只有拥有大量这种舰艇才能与处于领先地位的海军相抗衡。总的来说,法国和意大利也选择了更大的驱逐舰(2000吨以上),后来纳粹德国也是如此。这样导致的结果是,这些驱逐舰在参战时如果遇到波涛汹涌的海面就会东摇西晃。

还有一些重要的问题是海军参谋部无法忽视但难以处理的。正如前面所解释的那样,每个国家的舰队都是由历史和传统塑造的,但是也受到当前关切的影响,例如谁是可能的敌人,如何为某一场特定的战争做好准备。即使对敌人有一定的了解,你打算怎样打败他们,或者至少避免失败?你是打算防守,还是主动出击?你有没有盟友?你的主要敌人会有盟友,从而迫使你的海军兵力分散吗?即使你已经建造了战舰,你将如何部署它们,在哪里部署它们?

正如我们在后文将看到的那样,这些交战国的海军在二战期间所经历的许多挫折和损失都是由两次世界大战期间的误判造成的。意大利海军急切希望只与法国海军交战,而不必在地中海与英国皇家海军交战。而德国海军元帅埃里希·雷德尔(Erich Raeder)寄希望于希特勒遵守不会在1939年发动战争的承诺,结果开战时舰队只建成了一半。英国皇家海军的计划当然没有预见到法国的突然沦陷。更糟糕的是,它低估了德国潜艇的威胁,也大大低估了日本海军。美日两国的战列舰指挥官都期待着重现日德兰海战的辉煌,只不过这次是在太平洋水域,但是谁也没有预料到舰载机会打破这些想法。

要知道,所有这些考虑都必须与军舰设计师面对的永恒挑战相结合,这些挑战涉及海军期望具备的四个特性,即快速、耐久、高攻击力和高防御力。设计师在设计每一艘军舰时,都会努力使其拥有所有这四个特性,但是从逻辑上讲,军舰不可能以同样令人满意的方式具备每一种特性。这和历史上的情况有什么不同吗?多层的西班牙大帆船拥有强大的火力,但它在大西洋的狂风中却无能为力。地中海桨帆船也许速度很快,人员配备也很强大,但是它抵挡不住炮弹的齐射。在20世纪20年代,这种设计上的权衡取舍依然存在。

现在,除了所有这些对海军工程和设计的正常挑战之外,还要受到两个海军条约所规定的数字和尺寸限制的严格束缚。

此外,船舶设计者还必须对新技术做出反应,特别是飞机不断增长的动力、速度和航程。在1890年至1918年的这段时间里,水面战舰的安全性已经遇到了许多挑战,最明显的是水雷(达达尼尔海峡战役)和潜艇发射的鱼雷(大西洋之战),现在各国的海军部也不能忽视来自空中的新威胁,虽然海军将领非常保守。是否应该用新的多管的博福斯(Bofors)和厄利康(Oerlikon)高射炮替换辅助的五英寸炮?航母是否需要具备足够的动力和射程,以跟上主力舰队,并拥有足够长的甲板来容纳越来越快的飞机类型?如果是这样,它们是应该从头开始建造,还是从现有的战列巡洋舰改装而来?既然航母本身已经成为敌人的航母和陆基飞机的巨大目标,因此需要自备昂贵的防御系统,它们是否应该配备战斗机中队以及鱼雷机和轰炸机?最后,没有护卫队,它们怎么能避开德国潜艇的攻击呢?所有这些思考的结果是具有讽刺意味的:战列舰和航空母舰都是庞大而昂贵的海军资产,反过来又需要一系列昂贵的小型军舰和飞机来为它们提供防护。[7]

海军部的政策制定者们还面临着一个问题,那就是为了遵守条约的规定,以后扩大海军规模的时机。拆除12艘战舰可能不会花太多时间,但重建一支舰队则是另一回事。正如英国海军元帅约翰·费舍尔(John Fisher)在1914年之前曾哀叹的那样,你不可能仅仅通过一份补充预算就拥有一个新的战斗中队。大型战舰的设计和建造需要很长的时间,政府不得不订购需要五六年才能完全进入公海服役的武器系统,这就是为什么当时的观察家和后来的学者认为《伦敦海军条约》规定的额外5年限制是一场灾难。在等待条约到期的过程中,设计者们不断修改火炮口径、排水量大小和发动机类型。对每个国家的海军来说,20世纪30年代末的重整军备计划都是一种疯狂的弥补和追赶。因此,许多在接下来的章节中扮演重要角色的战舰直到战争爆发后才加入舰队,例如“埃塞克斯”级航母和“乔治五世”级战列舰,虽然它们是在20世纪30年代后期获批的。